Apakah alkohol dan Islam adalah oxymoron? Ini adalah pertanyaan bagi saya minggu ini. Dalam sebuah perambanan (browsing) beberapa waktu lalu, saya menemukan sebuah artikel alkohol dan budaya Islam. Setelah membagi tautan di facebook dan twitter, beberapa teman menemukan ulasan alkohol ini juga menarik, bahkan ada yang mengatakannya menggelitik.

Keingintahuan saya kemudian muncul. Saya jadi bertanya-tanya, ada apa dengan alkohol? Bagaimana alkohol menjadi budaya manusia? Mengapa ada variasi sikap agama terhadap alkohol? Lalu, bagaimana keberlanjutan penemuan tentang alkohol mempengaruhi sikap terhadapnya? Berikut adalah sekilas laporan investigasi usaha pencaritahuan menjawab pertanyaan di atas.

Alkohol dan Sejarah Peradaban Manusia

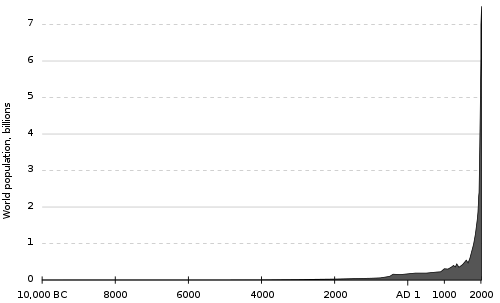

Alkohol menyatu dengan budaya manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Masing-masing peradaban manusia telah mengembangkan sendiri pola produksi dan konsumsi alkohol sebagai bahan makanan-minuman. Ciri khas budaya setempat, termasuk kondisi geografis dan sosiologis, mempengarui bagaimana alkohol diperlakukan. Hasilnya adalah variasi budaya yang luas terhadap berbagai jenis minuman beralkohol di berbagai belahan bumi.

Teknologi fermentasi alkohol tertua telah ditemukan pada peradaban Mesir kuno sejak abad 10 SM. Orang Mesir kuno percaya bahwa Osiris sebagai dewa terpenting, menemukan bir yang merupakan minuman penting dalam kehidupan. Pada masa itu, minuman beralkohol digunakan pada kesenangan, makanan, pengobatan, ritual, bahkan penguburan. Dalam ritual penguburan Mesir kuno, minuman beralkohol diletakkan di sisi makam untuk diminum orang yang mati pada kehidupan setelah matinya.

Jauh sebelum sanitasi ditemukan, peradaban manusia mampu bertahan salah satunya karena minuman beralkohol. Karena sifat alkohol membunuh mikroorganisme, minuman beralkohol telah banyak menyelamatkan manusia dari potensi penyakit pencernaan, seperti kolera atau disentri. Penemuan antropologi bahkan menemukan bahwa bir digunakan sebagai sumber antibiotik oleh bangsa Mesir kuno untuk pengobatan.

Seperti kita lihat pada film 'Pirates of the Carribean’, minuman utama para pelaut adalah rum. Hingga awal era modern, pelayaran menggunakan minuman beralkohol sebagai sumber hidrasi utama (bahkan satu-satunya) karena kemampuannya bertahan tidak basi dalam jangka panjang. Bisa dibayangkan bagaimana pelaut hanya meminum minuman beralkohol selama berlayar?

Alkohol, Sains, dan Medis

Setiap bahan makanan memiliki kebaikan dan keburukan bagi kesehatan, tergantung jumlah dan frekuensinya. Salah satu contoh ekstrim adalah minum air putih. Ia memiliki kebaikan dan keburukan tergantung dosisnya. Terlalu banyak minum air juga bisa menimbulkan kematian, seperti yang terjadi pada Jennifer Strange yang mati setelah perlombaan minum air tahun 2007.

Terkait dengan minuman, Heinz Valtin, seorang spesialis ginjal, bahkan memeriksa keabsahan nasihat tentang minum air delapan gelas sehari. Valtin menemukan bahwa minum sebanyak ini dapat berbahaya karena potensi hiponatremia (kekurangan ion natrium) dan paparan terhadap polutan, serta membuat orang merasa bersalah tidak cukup minum.

Alkohol, seperti sumber makanan-minuman lain, memiliki efek positif dan negatif. Keburukan alkohol telah diketahui umum dan menjadi masalah utama di berbagai tempat, terutama alkoholisme alias ketergantungan terhadap alkohol. Hal ini menjadi masalah kesehatan fisik dan mental, serta menjadi masalah sosial.

Dosis alkohol terlalu besar diketahui berpengaruh buruk pada liver, saraf, dan organ lainnya. Konsumsi alkohol berlebihan juga dapat menimbulkan beberapa jenis kanker. Faktor genetik dan fisiologis diketahui berpengaruh besar pada respon terhadap alkohol. Faktor lingkungan, termasuk trauma masa kecil, juga berpengaruh besar terhadap hal ini.

Di sisi lain, konsumsi alkohol dalam jumlah kecil dan menengah juga memiliki efek positif terhadap kesehatan. Konsumsi alkohol secara terbatas telah diketahui sejak lama mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Belakangan juga diketahui bahwa konsumsi alkohol dalam jumlah terbatas juga meningkatkan daya kognisi dan memori.

Jadi, yang menjadi masalah utama adalah tingkat konsumsi alkohol yang berlebihan. Alkohol dalam konsumsi terbatas memiliki efek yang positif dan negatif yang hingga saat ini masih diteliti lebih lanjut.

Alkohol dan Agama (terutama Islam)

Hubungan agama terhadap minuman beralkohol bervariasi. Pada agama Kristen dan Yahudi, konsumsi alkohol tidak dilarang secara eksplisit, tetapi tetap diatur secara ketat. Agama Kristen memberikan waktu dan tempat yang khusus bagi alkohol, misalnya pada minuman anggur pada altar. Sementara itu, penganut Budha dilarang mengonsumsi alkohol.

Dalam pandangan Islam secara umum, konsumsi minuman keras diharamkan. Sumber pelarangan ini muncul dalam tiga tahapan ayat Al-Quran, mulai dari (1) ayat yang melarang untuk melakukan shalat ketika sedang mabuk; kemudian (2) ayat yang menyatakan bahwa ada kebaikan dan keburukan pada minuman keras tetapi keburukannya lebih banyak; hingga terakhir (3) ayat yang menyatakan bahwa minuman keras merupakan pekerjaan setan.

Berkaitan dengan referensi Al-Quran ini, terdapat beragam penafsiran. Pertama, penafsiran yang secara ketat menolak segala macam yang berkaitan dengan alkohol. Dalam hal ini, kadar alkohol sesedikit apapun akan membuat makanan-minuman menjadi haram. Konsekuensinya, apapun makanan-minuman yang mengandung alkohol tidak diizinkan untuk dikonsumsi, termasuk obat berkadar alkohol rendah.

Kedua, penafsiran yang hanya menolak makanan-minuman dengan kadar alkohol yang tinggi dan berpotensi memabukkan, sedangkan kadar alkohol rendah diperbolehkan. Syeikh Yusuf Qardhawi, seorang ulama terkenal asal Mesir, pada tahun 2008 mengeluarkan fatwa kontroversial bahwa seorang muslim diperbolehkan mengonsumsi sejumlah kecil alkohol, yaitu yang berkadar kurang dari 0,5%. Qardhawi berpendapat bahwa proses fermentasi dalam makanan-minuman terjadi secara alami dan menghasilkan alkohol dengan jumlah yang sangat kecil sehingga tidak diharamkan.

Melihat sejarah Arab, baik sebelum dan sesudah Islam hadir, ternyata para tokoh Arab menerima secara luas kehadiran alkohol. Khalifah Harun Ar-Rasyid yang terkenal dari dinasti Abbasiyah memiliki reputasi alkohol yang sangat kental, di luar gelar sebagai Amirul Mu’minin (pemimpin orang yang beriman). Beberapa ulama bermahzab Hanafi mengharamkan minuman alkohol berbahan anggur (khamr), tetapi menghalalkan minuman alkohol berbahan non-anggur (nabitz). Bahkan, cendikiawan macam Umar Khayam dan Jalaluddin Rumi juga mengagungkan anggur pada berbagai karyanya.

Salah satu kontroversi terkait alkohol di Indonesia terkait hal ini adalah seputar pengharaman produk Bintang Zero oleh MUI. Bintang Zero merupakan minuman tidak beralkohol yang diproduksi oleh perusahaan yang juga memproduksi bir Bintang, merek bir terbesar di Indonesia. Pengharaman tersebut terjadi karena kemiripan proses produksi Bintang Zero non-alkohol dengan Bir Bintang yang beralkohol, padahal kandungan alkohol Bintang Zero sendiri tidak terdeteksi dengan alat dengan sensitivitas tinggi (0,1% v/v). Di sisi lain, makanan khas Indonesia, tape ketan, memiliki kadar alkohol mencapai 3.3% setelah fermentasi 60 jam, dinyatakan halal oleh MUI.

(bersambung)

Saya mengklasifikasikan diri saya sebagai orang yang kuper untuk mengetahui dunia pekerjaan untuk lulusan Biologi. Baik di pekerjaan maupun lingkungan permainan saya, jarang sekali ada lulusan Biologi yang saya temui. Kabar tentang lulusan Biologi ini paling-paling saya ketahui melalui kabar burung atau kabar elektronik dari teman-teman seperjuangan ketika masa perkuliahan. Makanya, dengan rendah diri (bukan rendah hati ya? :D) saya mengakui ke-kuper-an saya terhadap para lulusan Biologi lain.

Saya mengklasifikasikan diri saya sebagai orang yang kuper untuk mengetahui dunia pekerjaan untuk lulusan Biologi. Baik di pekerjaan maupun lingkungan permainan saya, jarang sekali ada lulusan Biologi yang saya temui. Kabar tentang lulusan Biologi ini paling-paling saya ketahui melalui kabar burung atau kabar elektronik dari teman-teman seperjuangan ketika masa perkuliahan. Makanya, dengan rendah diri (bukan rendah hati ya? :D) saya mengakui ke-kuper-an saya terhadap para lulusan Biologi lain.