Who Were the Denisovans?

2 September 2012

Denisova (juga) Nenek Moyang Kita

Who Were the Denisovans?

24 Januari 2011

Celotehan tentang Evolusi Manusia (2) : Genetika

Setelah memposting tulisan saya terakhir, sungguh sebuah kebetulan beberapa hari selanjutnya, saya malah mengikuti sebuah diskusi menarik mengenai Asal Usul Manusia di Freedom Institute. Sebagai pembicara ketika itu adalah Prof. Sangkot Marzuki, Direktur Lembaga Eijkman di Jakarta. Pak Sangkot sendiri secara pribadi adalah seorang peneliti di bidang Biologi Molekuler yang sangat produktif mengeluarkan publikasi ilmiah.

Saya sendiri merasa bangga dengan peneliti Indonesia setelah mendegarkan penjelasan di diskusi kemarin. Ternyata Lembaga Eijkman di bawah kepemimpinan Pak Sangkot sangat aktif di bidang penelitian Biologi Molekuler. Salah satu fokus bidang penelitian Lembaga Eijkman adalah keragaman genom manusia (Human Genome Diversity) yang terkait dengan evolusi manusia. Tahun 2006 lalu, Lembaga Eijkman mengadakan seminar mengenai evolusi manusia mengundang Prof. Svante Pääbo dari Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology Leipzig, Jerman.

***

Prof. Svante Pääbo bisa dikatakan sebagai seorang selebriti di bidang evolusi manusia. Ia adalah salah satu tokoh yang memulai penelitian di bidang paleogenetika, sebuah cabang ilmu yang menggunakan genetika untuk mempelajari spesies yang telah punah. Bulan Mei 2010 lalu, ia mempublikasikan hasil studi pemetaan genom Homo neanderthal. Selain itu, studi ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian genom manusia modern (Homo sapiens) non-Afrika berasal dari manusia purba Homo neanderthal.

Sebelum penelitian tentang keterkaitan genom manusia purba dan manusia modern ini dipublikasikan, teori Out of Afrika merupakan teori yang paling diterima mengenai asal usul manusia modern. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern memiliki satu asal usul yang sama yang berasal dari Afrika. Sekitar 60 ribu tahun yang lalu, sekelompok kecil manusia modern ini meninggalkan Afrika dan menyebar ke seluruh dunia menggantikan populasi manusia purba di seluruh dunia.

Pada 1-2 juta tahun yang lalu, manusia purba juga berasal dari Afrika dan menyebar ke seluruh dunia. Populasi manusia purba Homo neanderthal menyebar di Eropa dan Asia Tengah dan Barat sebelumnya. Populasi Homo erectus menyebar hingga ke Asia Timur dan Tenggara (Jawa). Penyebaran manusia modern Homo sapiens dari Afrika sekitar 60 ribu tahun yang lalu membuat populasi Homo neanderthal dan Homo erectus tergusur oleh manusia modern ini.

Berdasarkan hasil studi tahun 2010 ini, maka Pääbo menyimpukan bahwa Homo sapiens tidak menggantikan secara keseluruhan Homo neanderthal, melainkan juga melakukan perkawinan. Proses kawin mawin terjadi setelah sebagian kecil populasi Homo sapiens ini bermigrasi meninggalkan Afrika. Hasilnya adalah manusia modern di luar Afrika dengan materi genetik yang bercampur dan berkembang biak hingga saat ini. Di Afrika sendiri, manusia modern memiliki genom murni yang tidak bercampur oleh genom Homo neanderthal.

Hasil ini memunculkan pertanyaan seputar kemanusiaan yang semakin kompleks. Apakah Homo sapiens dan Homo neanderthal adalah spesies yang sama? Kalau tidak sama, lantas mengapa keturunan campuran ini dapat berkembang biak? Padahal dua individu dikatakan satu spesies kalau perkawinan lawan jenisnya menghasilkan keturunan yang mampu berkembang biak kembali.

Belum lagi kita masuk ke ranah filsafat, di mana batas-batas ‘kemanusiaan’ itu sendiri? Apakah sebenarnya perbedaan Homo sapiens dengan Homo neanderthal tidak lain hanya perbedaan budaya saja? Bedanya populasi yang satu sintas (survive), sedang yang lain punah. Itu mungkin pertanyaan yang muncul dan perlu dijawab selanjutnya..

***

Penelitian mengenai evolusi dan penyebaran manusia (anthropogeny) memang berkembang sangat pesat dan dinamis. Kalau sebelumnya pengembangan teori penyebaran manusia hanya mengandalkan bukti fosil dan arkeologi, aplikasi teknologi genetika mendorong pesat perkembangan penelitian di bidang ini.

Teknologi genetika sendiri sebelumnya juga sangat terbatas. Teknologi sebelumnya hanya menggunakan materi genetik pada makhluk hidup saja. Saat ini, teknologi sampling materi genetik juga dapat dilakukan pada makhuk yang telah mati ratusan ribu tahun yang lalu. Penelitian paleogenetika telah menggunakan teknik baru ini dan berhasil mengeksplorasi banyak hal seperti yang dilakukan oleh Pääbo.

Bukan saja untuk melihat masa lalu, teknologi genetika sendiri mengizinkan kita menengok proses evolusi yang sedang terjadi pada garis keturunan beserta kita di dalamnya. Dengan uji genetika personal yang saat ini semakin menjamur, kita bisa mengetahui urutan genom kita dengan harga terjangkau dalam waktu cepat. Menurut Pak Sangkot, saat ini kita bisa mengetahui urutan genom kita di Australia dengan hanya seribu dolar saja. Informasi dalam artikel ini membuat membuat saya sangat terkesan dengan komersialisasi bisnis uji genetika personal.

Lebih gila lagi, kemampuan manusia telah mencapai tahapan, bukan hanya mempelajari saja, tetapi juga merekayasa genetika dan mengarahkan evolusi manusia di masa depan. Penciptaan kehidupan buatan oleh Craig Venter tahun 2010 kemarin juga membuka mata kita bahwa di masa depan manusia akan mampu membangun materi genetiknya sendiri.

Apakah dengan berbagai hal baru ini, populasi manusia lantas akan sintas (survive) seperti dalam jargon survival of the fittest? Saya rasa saya makin yakin..

Reference:

Neanderthal genes 'survive in us'

The personal genetic-testing industry is under fire…

16 Januari 2011

Celotehan tentang Evolusi Manusia (1)

Saya agak heran karena belakangan ini saya jarang menemui orang yang tidak mempercayai teori evolusi. Bukannya apa-apa, pengalaman saya sewaktu kuliah di jurusan Biologi, bahkan ada dosen Biologi sendiri yang tidak mempercayai teori evolusi dan mengatakan pada mahasiswa bahwa teori ini bohong belaka. Pada pusat pendidikan yang mengkaji proses evolusi, ada pendidiknya yang tidak mempercayai terjadinya proses evolusi ini. Saya jadi jadi bertanya-tanya, apa mungkin saat ini konsep evolusi sudah diterima luas? Atau jangan-jangan jaringan pertemanan saya sendiri tidak terlalu luas dan homogen sehingga menemui orang yang cenderung sepemikiran saja?

Bahasan evolusi yang sering menjadi kontroversi ialah evolusi pada manusia. Sering ada yang tersinggung dengan pernyataan bahwa nenek moyang manusia adalah kera. Lebih dari satu abad yang lalu, Thomas Huxley mengatakan nenek moyang manusia adalah kera. Argumen yang diajukan Pak Thomas adalah bahwa terdapat banyak kemiripan antara manusia dan kera. Tetapi perbedaan antara manusia dan kera jadi terlihat sangat jauh kalau kita melihat kapabilitas mental dan perilaku moral antara kedua spesies ini. Mari kita bahas mengenai evolusi yang terjadi pada manusia sehingga terdapat perbedaan sangat signifikan antara manusia dan kera.

***

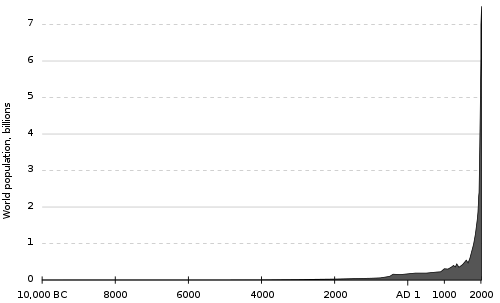

Populasi manusia (Homo sapiens) telah berkembang pesat dan menyebar luas sejak 50 ribu tahun terakhir. Diperkirakan populasi manusia pada tahun 9000 SM hanya ada sekitar 5 juta saja. Akan tetapi dengan perkembangan yang pesat ini, ukuran populasi manusia saat ini diperkirakan sekitar 6,9 miliar.

Bandingkan dengan kera yang secara genetik dekat dengan manusia dan juga memiliki kecerdasan yang tinggi, yaitu orang utan (Pongo pygmaeus). Hewan ini tidak dipertimbangkan sebagai spesies yang sukses. Populasinya terbatas di Indonesia saja dan jumlahnya sangat kecil, bahkan terancam punah. Studi oleh pemerintah RI tahun 2007 memperkirakan bahwa populasi orang utan tinggal sekitar 61 ribu saja.

Ukuran populasi manusia yang 100 ribu kali lebih tinggi dibandingkan orang utan menyebabkan peluang terjadinya mutasi lebih tinggi. Angka terjadinya mutasi yang tinggi ini menyebabkan proses evolusi pada manusia terjadi lebih cepat. Dalam 10 ribu tahun terakhir, perubahan genom manusia terjadi sangat cepat, mengubah mulai dari sistem pencernaan hingga tulang manusia. Laju evolusi ribuan tahun terakhir ini jauh lebih besar daripada laju evolusi jutaan tahun sebelumnya. Perbandingan jangka panjang antara laju evolusi manusia dan laju evolusi simpanse, keluarga kera yang juga dekat dengan manusia, mencapai 10 hingga 100 kali.

Manusia memulai kebudayaan pertanian sekitar 10 ribu tahun yang lalu. Proses bercocok tanam dan beternak hewan mulai dilakukan. Aktivitas baru ini membutuhkan konsentrasi populasi manusia pada suatu tempat. Banyaknya individu manusia pada suatu tempat membuat berbagai penyakit menjadi lebih berbahaya, seperti misalnya pada penyakit malaria dan tuberkolosis.

Pola makanan juga mulai berubah mengikuti kebudayaan pertanian. Kekurangan daging dan kekurangan nutrisi secara umum menyebabkan postur tubuh lebih pendek serta gigi dan otak mengecil. Volume otak manusia mengecil dari 1500 cc menjadi 1350 cc dalam 20 ribu tahun terakhir.

Akan tetapi, gen yang baru muncul dari proses evolusi membuat populasi manusia dapat bertahan bahkan sukses berkembang. Misalnya, ada gen membuat manusia dewasa tetap bisa mencerna susu sehingga mengurangi terjadinya kekurangan nutrisi. Sebagai pertahanan tubuh, muncul pula gen yang bertanggung jawab pada kekebalan manusia terhadap penyakit malaria.

Dalam keseluruhan populasi manusia, tidak semua bagian mengalami laju evolusi yang sama. Populasi manusia Afrika mengalami laju evolusi yang lambat. Peyebaran manusia di mulai dari Afrika sehingga populasi awal manusia di Afrika sudah terbiasa hidup di daerah ini dan tidak perlu menyesuaikan terhadap iklim baru.

Pada daerah subtropis seperti di Eropa dan Asia Timur, laju evolusi manusia menjadi lebih tinggi karena kebutuhan adaptasi di daerah dan iklim baru ini. Misalnya, gen yang bertanggung jawab untuk warna kulit dan warna mata yang lebih terang muncul belakangan karena kebutuhan adaptasi ini.

Jadi, saya mengerti kalau James D. Watson, sang peraih nobel dan penemu bentuk struktur double helix rantai DNA, mengatakan bahwa orang Afrika secara genetis lebih tertinggal daripada orang Eropa. Salah satunya dapat diamati dari tingkat kecerdasan IQ-nya. Pembahasan seputar masalah ini telah saya tulis pada posting sebelumnya.

***

Melihat fenomena ini, saya jadi berpikir bagaimana menyikapi perbedaan antarmanusia ini. Arah dan kecepatan evolusi antarmanusia saja sudah sangat berbeda. Bagaimana menyikapi perbedaan ras yang secara alami muncul dari ekspresi genom manusia? Lalu bagaimana dengan berbagai pemisahan buatan manusia belakangan, macam agama, suku, dan negara?

Apakah kita cukup berusaha mencari persamaan saja? Atau sebenarnya kita akhirnya perlu menelanjangi perbedaan-perbedaan kita?

Lantas apa jadinya kalau kemudian kita tahu bahwa tiap manusia tidak satupun ada yang sama? Akankah kita siap melihat populasi kita apa adanya?

Reference :

Culture Speeds Up Human Evolution

Shrinking of the Human Brain and the Lesser Intelligent Race

3 April 2010

Ekonomi yang Manusiawi dan Alami

Ekonomi bisa dipandang sebagai sebuah hal yang manusiawi. Kelangkaan dan keterbatasan sumber daya selalu terjadi. Respon terhadap kelangkaan yang dapat dikatakan sebagai perilaku ekonomi yang terjadi khas pada manusia. Semakin modern manusia, perilaku ekonomi ini semakin kompleks dan membutuhkan analisa yang juga semakin mendalam untuk memahaminya.

Semakin ke sini, kajian ekonomi menjadi semakin manusiawi. Kalau dulu, para ekonom banyak bicara tentang perilaku ekonomi yang rasional, saat ini penelitian mengenai irrasionalitas manusia semakin menyeimbangkan. Manusia memang tidak selalu rasional. Banyak keputusan pilihan yang dilakukan secara tidak rasional, tetapi emosional. Fenomena ini diteliti pada cabang ekonomi perilaku (behavioural economy), yang menambahkan aspek psikologi pada pertimbangan keputusan ekonomi.

Berhadapan dengan ketidakpastian, manusia cenderung memutuskan atau bertindak secara irrasional. Misalnya, pada kegiatan undian atau berjudi, manusia cenderung bertindak tidak rasional. Meskipun ilmu probabilitas pada statistik berusaha melakukan rasionalisasi pada ketidakpastian, tetap saja, secara umum manusia cenderung berperilaku irasional dalam perjudian. Hal ini juga dapat kita lihat terjadi pada runtuhnya pasar keuangan akibat subprime mortgage beberapa tahun kemarin yang efeknya masih terasa hingga saat ini.

Beberapa tahun terakhir, cabang ekonomi perilaku (Behavioural Economy) bahkan mulai meneliti perilaku ekonomi pada spesies selain manusia, salah satunya monyet capuchin. Keith Chen, seorang ekonom, dan Laurie Santos, seorang psikolog, melalui eksperimennya telah berhasil menggali insting monyet capuchin untuk makan dan bereproduksi untuk mengajarkan monyet ini melakukan aktivitas ekonomi pada berbagai macam hal, mulai dari membeli anggur, apel, Jell-O, dan bahkan seks. (link)

Melalui penelitian ini, ternyata perilaku ekonomi juga dilakukan oleh spesies monyet capuchin. Analisa terhadap penelitian ini telah menjadi perdebatan yang seru. Meskipun begitu, fakta yang ditemukan pada penelitian ini adalah bahwa, ketika diajarkan tentang uang, sekelompok monyet capuchin merespon secara rasional dari insentif yang sederhana, merespon secara tidak rasional terhadap undian (ketidakpastian), tidak mampu menabung, mencuri ketika ada kesempatan, dan mampu menggunakan uang untuk melakukan perdagangan makanan dan seks. Dengan kata lain, Capuchin berperilaku ekonomi mirip manusia. Di sisi lain, makanan dan seks bisa jadi merupakan bisnis manusia yang paling primitif karena bergerak berdasarkan insting kehewanan. Nah lho?

***

Ada sisi ekonomi lain yang juga menarik buat saya : kajian ekonomi juga mulai memasuki ranah lingkungan. Cabang ilmu Ekonomi Lingkungan dan Ekonomi Ekologis berusaha melakukan pendekatan ekonomi terhadap permasalahan lingkungan, meskipun secara berbeda. Meskipun pada awalnya, ekonomi manusia dan lingkungan alami terdengar antagonis, pemahaman interaksi antara satu sama lain dikaji semakin dalam dan banyak yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan.

Ekonomi Lingkungan dikembangkan oleh ekonom yang mempelajari lebih dalam tentang aspek lingkungan. Cabang ilmu ekonomi ini menerapkan perangkat ekonomi untuk menjawab tantangan lingkungan. Misalnya, cabang ilmu ini mengaplikasikan penentuan nilai (valuasi) lingkungan untuk menjawab permasalahan lingkungan. Salah satunya aplikasinya adalah pada konsep perdagangan emisi karbon. Berdasarkan konsep ini, suatu negara wajib membayar biaya lingkungan berdasarkan emisi karbon yang dihasilkannya.

Sebaliknya, Ekonomi Ekologis dikembangkan oleh ekolog yang mempelajari lebih dalam tentang aspek ekonomi. Cabang ilmu ekonomi ini menganggap lingkungan dan ekonomi manusia sebagai dua hal yang setara. Oleh karena itu, bidang ini juga melakukan kajian pada kesalingbergantungan (interdependensi) antara keduanya. Ekonomi ekologis juga menekankan pada keberlanjutan (sustainabilitas) dan menolak pendapat bahwa kapital alami (ekosistem) dapat dipertukarkan dengan kapital buatan manusia (uang).

Lepas dari perdebatan antara kedua pendekatan ini, memang sudah saatnya aktivitas ekonomi manusia harus dapat disinergikan dengan lingkungan. Toh, nanti dampaknya akan kembali ke manusia juga, kan?

Ekonomi sebagai Sebuah Keseharian

Tidak semua hal kita bisa dapatkan dalam kehidupan (dan kematian). Untuk itu, kita harus memilih dalam seluruh keterbatasan kita. Semenjak hadir di dunia, manusia mempertimbangkan berbagai pilihan dan konsekuensi dari berbagai macam pilihan tersebut. Oleh karena itu, manusia melakukan apa yang disebut sebagai tindakan ekonomi.

Hal-hal seputar ekonomi tidak harus merupakan persoalan yang (kedengaran) rumit macam inflasi dan nilai tukar valuta asing. Dan juga bukan hanya tentang uang. Ekonomi juga menyangkut hal-hal sederhana yang kita temui pada keseharian kita. Besok hari libur mau berenang atau memperbaiki atap yang bocor di rumah? Hari ini makan siang pakai lauk tempe atau ayam? Menyapa tetangga atau tidak? Pakai baju biru atau hitam? Semua ini adalah pilihan yang memiliki konsekuensi masing-masing. Bagaimana cara manusia atau sekelompok manusia melakukan pemilihan ini adalah kajian yang didiskusikan dalam ekonomi.

Ekonomi memiliki sudut pandang yang sangat unik terhadap berbagai fenomena yang terjadi. Bahkan banyak sekali perilaku manusia yang dapat diamati dan dijelaskan melalui kacamata ekonomi. Dengan penggabungan kajian ekonomi dari berbagai sains dan ilmu sosial lainnya macam psikologi, antropologi, etnografi, matematika, biologi, bahkan sejarah, cabang ilmu ekonomi meluas dan membuatnya mampu melakukan pendekatan berbagai sudut kehidupan manusia.

Ekonomi berbicara tentang sumber daya yang terbatas dan bagaimana manusia membuat keputusan terhadap keterbatasan ini. Kita sering menghadapi situasi ketika kita kehilangan suatu hal untuk mendapatkan suatu hal lainnya. Yang kita katakan sebagai biaya adalah suatu hal yang hilang untuk mendapatkan suatu hal yang lain. Ketika seorang memilih diantara beberapa alternatif, maka ia membandingkan antara besarnya keuntungan dan biaya pada beberapa alternatif pilihan ini.

Oleh karena itu, orang yang rasional akan memikirkan margin, yaitu selisih antara keuntungan dan biaya ini. Perubahan margin antara keuntungan dan biaya memberikan motivasi seseorang untuk bertindak atau memilih. Manusia bergerak karena dimotivasi oleh suatu insentif.

Misalnya saja, kalau besok libur kita mau berenang berarti ada sebagian waktu yang harus digunakan untuk melakukan aktivitas ini; ada uang yang harus dibelanjakan untuk membeli tiket masuk, makanan, dan transportasi; dan juga tidak lupa pula ada atap yang masih akan bocor kalau hujan tiba dan memiliki potensi merusak furnitur rumah. Rumah bocor dan potensi kerusakan furnitur memiliki selisih antara keuntungan dan biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas berenang. Karena kita memilih berenang pada waktu libur, berarti kita juga akan mendapatkan keuntungan dan biaya yang menyertainya.

Keuntungan dan biaya tidak harus bicara mengenai uang atau bentuk fisik lainnya. Hal-hal ini dapat juga mengenai waktu, prestise sosial, kenyamanan, ketenangan hidup, dan hal-hal lain yang lebih subjektif. Karena subjektifitas ini, maka antara satu orang dengan orang lainnya menilai keuntungan dan biaya antarpilihan ini secara berbeda.

Manusia melakukan tindakan mempertukarkan hal-hal atau pilihan yang dimilikinya dengan manusia lain karena ada perbedaan penilaian akan keuntungan dan biaya yang subjektif seperti pemaparan di atas. Pertukaran mengizinkan seseorang mengkhususkan diri melakukan aktivitas tertentu saja. Hasil aktivitas ini akan dianggap bernilai lebih rendah oleh orang ini dan dipertukarkan dengan manusia lain yang menilain hasil ini lebih tinggi. Dari hasil pertukaran ini, seseorang akan dapat mendapatkan hal lain yang ia anggap bernilai lebih tinggi.

Misalnya kembali seperti contoh di atas, aktivitas berenang melibatkan pertukaran jasa pengadaan fasilitas kolam renang, penyediaan makanan, dan transportasi yang dianggap bernilai lebih tinggi dibandingkann uang yang diberikan para proses pertukaran ini. Sebelumnya, uang ini memiliki nilai lebih tinggi ketika dipertukarkan dengan tenaga dan waktu yang dibaktikan pada suatu pekerjaan. Ada proses pertambahan nilai secara subjektif mulai dari tenaga dan waktu untuk bekerja, kemudian menjadi sejumlah uang, dan terakhir menjadi berbagai jasa yang memungkinkan aktivitas berenang dapat dilakukan.

Yang kita sebut dengan pasar secara umum, berarti suatu ruang yang memiliki berbagai alternatif melakukan pertukaran. Biasanya pasar adalah cara terbaik untuk mengorganisasi aktivitas ekonomi. Harga merupakan kesepakatan bersama terhadap nilai dari suatu hal. Kesepakatan harga ini selalu berubah setiap saat tergantung dari perbandingan pihak yang ingin membeli dan ingin menjual. Seseorang memutuskan apa yang akan dia produksi dan apa yang dia akan beli dan jual dengan mempertimbangkan pergerakan harga yang disepakati bersama ini. Kemampuan terhadap mengantisipasi harga akan menentukan kemampuan ekonomi seseorang.

Seperti contoh sebelumnya, dalam pasar olahraga kita memiliki berbagai alternatif pilihan olahraga selain berenang. Mungkin kita bisa pergi ke fitness center, main futsal, atau bahkan pergi hiking ke gunung. Dari miliaran manusia yang memutuskan untuk melakukan pertukaran pada pasar olahraga, ada sebuah keteraturan pasar dimana jumlah pihak yang ingin menikmati pilihan olahraga dan jumlah perusahaan olahraga yang ingin menawarkan jasa fasilitas olahraganya akan menentukan harga yang disepakati bersama.

Kesimpulannya, berbagai macam perilaku manusia sehari-hari dapat dilihat dan dijelaskan dari kacamata ekonomi. Bahkan lebih jauh, dengan memahami perilaku ekonomi ini, kita dapat memprediksi lebih jauh respon apa yang akan dilakukan manusia terhadap suatu hal yang terjadi. Dan tentunya, pengetahuan ini dapat membantu kita memutuskan suatu pilihan tindakan yang akan dilakukan. Nah kan, perilaku ekonomi lagi..

15 Januari 2010

Celotehan tentang Menyikapi Kebudayaan

Entah bisa dibilang kebetulan atau tidak, tapi rasanya akhir-akhir ini banyak input yang membawa saya mengkaji bagaimana sebenarnya kehidupan budaya di seluruh dunia bercampur dan berinteraksi. Kalau urusan campur-mencampur yang terjadi selama beberapa millenia bisa kita rekonstruksi, sepertinya globalisme dan universalisme memang sesuatu yang secara alami terjadi dan sudah sewajarnya kita harapkan. Urusannya sekarang, bagaimana proses globalisme dan universalisme ini dapat berjalan secara alami tanpa mengalami friksi dengan pertemuan berbagai macam perbedaan antarkebudayaan yang ekstrim.

Faktor utama yang membuat topik ini terpikir adalah kunjungan saya ke Jerman. Di sela kepadatan jadwal, saya masih bisa menyempatkan diri untuk mengintip sedikit bagaimana kebudayaan Eropa sehari-hari. Walaupun sempat mengalami gegar budaya (culture shock) akibat perbedaan cuaca dan makanan, perjalanan kali ini memberikan pengayaan pikiran dan perasaan saya mengenai perbedaan antara kebudayaan Eropa dan Asia.

Saya mulai memahami bagaimana perbedaan kebudayaan yang mendasar antara Eropa dan Asia. Pantas saja hal umum seperti kolonialisasi dipandang secara berbeda antara orang Eropa dan Asia. Istilah ‘penjajahan’ ala Indonesia memiliki makna yang penindasan dan kekerasan. Sedangkan Istilah ‘colonialism’ atau ‘occupation’ ala Eropa yang memiliki makna kewirausahaan dan petualangan.

Dan saya lebih mahfum lagi, stereotyping terhadap orang Eropa yang selama ini ada dalam pola pikir saya ternyata hanya kebodohan spasial temporal saja. Ternyata kaum Jerman berbeda dengan Inggris, Denmark, bahkan Swiss seperti klaim berbedanya kaum Indonesia dan Malaysia yang notabene berasal dari satu rumpun yang baru terpisahkan sekitar kurang dari 100 tahun saja. Saya berharap pikiran-pikiran ini bisa saya kembangkan lebih lanjut menjadi bagaimana mempraktekkan toleransi antarkebudayaan. Dan pasti tidak terhindarkan lagi pada bagaimana merangsang akulturasi antarbudaya ini.

Selain itu, saya juga terinspirasi sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Pada buku ketiga yang ditulisnya ini (dan menurut saya paling baik), Mr. Gladwell dengan sukses memberikan tinjauan bagaimana para ahli sosial budaya melakukan berbagai analisa mengenai korelasi kapan, di mana, dan pada budaya macam apa kita dilahirkan serta pengaruhnya pada kesuksesan kita. Saya cenderung mengartikan buku ini mengenai bagaimana kebudayaan bisa mempengaruhi jalan hidup dan kesuksesan seseorang atau bahkan pada suatu kaum.

Pada tingkat perusahaan, misalnya saja kita lihat pada sejarah perjalanan Korean Air. ada sebuah fakta bahwa tingkat kecelakaan pesawat pada Korean Air antara tahun ‘70an hingga ‘90an akhir adalah salah satu yang tertinggi di antara penerbangan di seluruh dunia. Tingkat kecelakaan yang tinggi ini salah satunya ternyata dipengaruhi oleh budaya orang Korea yang sangat dipengaruhi jenjang senioritas. Budaya Korea yang sensitif terhadap jenjang senioritas menyebabkan para co-pilot Korean Air sering kali merasa sungkan dan tidak sopan memberikan teguran kepada pilot ketika melakukan kesalahan saat penerbangan.

Kesalahan demi kesalahan saat penerbangan mulai terjadi, kemudian banyak kesalahan sering terjadi sehingga akhirnya pada suatu titik menyebabkan kecelakaan. Kecelakan pesawat terbang terjadi biasanya bukan karena sebuah kesalahan yang sepele, melainkan disebabkan banyak kesalahan terakumulasi berturut-turut secara terus menerus. Jadi budaya Korea yang ‘sungkanan’ inilah yang menyebabkan tingginya tingkat kecelakan pesawat korean Air pada periode ini.

Team manajemen Korean Air menyadari masalah kebudayaan ini dan mulai melakukan perubahan. Kebudayaan bisa diubah, meskipun perlahan. Hasil perubahan ini, pada tahun 2009 reputasi Korean Air membaik dan dinilai sebagai airline terbaik se-Asia tiga tahun berturut-turut oleh Business Traveler Magazine. Makanya, saya jadi berpikir mungkin KNKT perlu meninjau tingginya tingkat kecelakaan udara di Indonesia bukan saja dari fenomena efisiensi biaya penerbangan yang mengorbankan standar keamanan saja. Jangan-jangan KNKT perlu juga melihat dari sudut pandang budaya ‘sungkanan’ yang juga dimiliki orang Indonesia ini.

Contoh kaitan antara waktu, tempat dan jenis kebudayaan terhadap kesuksesan misalnya dapat kita amati pada orang-orang terkaya di dunia saat ini dari bisnis teknologi informasi (IT). Ada sebuah statistik tentang bagaimana meningkatnya peluang menjadi kaya karena teknologi informasi lebih besar untuk orang yang lahir di Amerika sekitar tahun ‘55an macam Bill Gates, sang pendiri Microsoft. Lima belas tahun kemudian, pada tahun ‘70an komputer IBM main frame yang segede rumah baru ditemukan. Saat itu rata-rata mereka yang lahir tahun ‘55an sudah berusia kurang lebih 15 tahun.

Pada usia 15-an ini, seseorang cukup tua untuk mulai bereksperimen dengan teknologi baru ini dan tidak terlalu tua sehingga sudah keburu terlanjur memilih jalan hidup. Seorang pada tahun ‘70an yang sudah berumur 20-an awal sudah memiliki karir serta keluarga sudah terlanjur mapan dan tidak akan mencoba resiko berkembang di dunia baru teknologi informasi. Sedangkan, orang yang terlalu muda belum saatnya berkiprah dan tertinggal beberapa tahun. Berkat beberapa keberuntungan dan kebetulan kebudayaan lainnya pada waktu dan tempat Mr. Gates hidup ini, beliau dan orang-orang seumur pada tempat yang sama bisa sukses di dunia teknologi informasi hingga saat ini. Coba nanti dicek biografi para pendiri perusahaan Oracle, SAP, Google, serta raksasa IT lainnya.

Semua korelasi ini dapat dikembangkan menjadi bagaimana penyikapan kebudayaan secara lebih serius dapat memberikan manfaat yang lebih baik, budaya sendiri maupun budaya luar. Saya jadi ingat bagaimana insiden James D. Watson, sang peraih nobel dan penemu bentuk struktur double helix rantai DNA, diturunkan kedudukan kehormatannya dua tahun lalu sebagai Bapak Sains. Insiden ini disebabkan pernyataannya bahwa kesimpulan orang Afrika secara genetis lebih tertinggal daripada orang Eropa dapat dilihat dari tingkat kecerdasan IQ-nya.

Bila ditinjau dari sudut pandang etika sosial, tentunya pernyataan ini akan diklasifikasikan sebagai perkataan yang mengandung unsur rasisme. Sementara dari sudut pandang genetika, Mr. Watson mengatakan saja hal ini dengan dinginnya (meskipun kemudian beliau terpaksa mengoreksinya). Dari pernyataannya ini, ternyata perbedaan kebudayaan bahkan di mulai dari level genetis!

"I have never thought of myself as a racist. I don't see myself as a racist. I am mortified by it. It was the worst thing in my life."

-James Watson in BBC Documentary-

Lebih jauh lagi, teman saya seorang dokter pernah berkata orang Papua memiliki struktur panggul bipedal yang lebih mirip dengan kera. Karena bentuk panggul ini, pada proses persalinan orang Papua, ketika keluar si bayi tidak perlu melakukan rotasi (putaran) seperti tahapan persalinan orang pada umumnya. Seingat saya, entah baca di mana, memang seorang ibu dari Papua tradisional tidak perlu dibantu oleh orang lain ketika melahirkan. Ketika sudah saatnya melahirkan, sang Ibu akan berjalan ke hutan, mencari pohon yang dapat dipeluk saat berdiri sambil mengejan sewaktu melahirkan. Sang ibu harus tetap sadar setelah proses persalinan, jangan sampai pingsan, kalau tidak bayinya akan dimakan babi hutan.

Perbedaan struktur anatomi panggul seperti di atas mungkin yang menyebabkan kebudayaan persalinan yang ‘berbeda’ ini dapat berkembang di Papua. Kalau bentuk struktur anatomi orang Papua identik dengan anatomi yang lainnya, tentunya proses persalinan menjadi lebih sulit dan tidak akan pernah bisa dilakukan secara mandiri.

Kita perlu terus mendefinisikan bagaimana menyikapi kebudayaan serta perbedaan kebudayaan, bahkan yang sangat ekstrim (hingga DNA dan struktur anatomi). Manusia ternyata bukan hanya satu spesies yang homogen saja, melainkan suatu superspesies yang memiliki banyak subspesies yang sangat beragam di bawahnya.

Penyikapan terhadap perbedaan yang ternyata ekstrim ini membutuhkan kerja keras dan kesabaran. Tentunya di tengah perkembangan proses globalisasi dan universalisasi : rasisme mulai ditolak, perbudakan mulai dihapuskan, kesenjangan sosial mulai dientaskan; selalu ada proses balik lain yang menyeimbangkan : fundamentalisme, fanatisme, dan kekerasan atas nama agama. Tetapi saya tidak khawatir, toh manusia dan kemanusiaan jarang sekali mengecewakan saya!

29 Desember 2009

Al-Quran: Antara Lisan dan Tulisan (Bagian 2)

Saat ini, teks Al-Quran dapat dikatakan telah final, semua umat Islam, mulai dari kaum Sunni, Syiah, dan lainnya sepakat untuk menggunakan Al-Quran versi final yang saat ini beredar. Kita juga mengimani kekitabsucian Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Meskipun begitu, Al-Quran sebagai bundelan kitab saja tidak akan memberi manfaat yang signifikan kehidupan manusia itu secara otomatis. Manusialah yang harus berinisiatif melakukan interaksi dan dialog dengan Al-Quran untuk mengali keteladanan yang baik yang ada di dalamnya.

Di dunia dengan kebudayaan lisan yang dominan, ada beberapa kritik terhadap Al-Quran yang telah menjadi kebudayaan tulisan ini. Misalnya saja pada Kerajaan Mali Kuno di Afrika yang berkembang melalui tradisi lisan. Melalui griot, syair puisi khas Mali yang berisi pesan turun temurun, banyak ungkapan yang memprotes ‘matinya’ ajaran yang mulai berhenti pada tulisan. Dalam pandangan bangsa Mali, penyampaian ajaran melalui tulisan dipandang lebih rendah dibandingkan melalui ajaran lisan dan kisah yang dirasakan lebih ‘hidup’.

Sundiata Mansa adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Mali pada abad ke-13. Dia memeluk Islam sambil tetap mengembangkan agama lokal di kerajaannya. Melalui epiknya, dengan sinis ia mengkritik budaya yang terpaku pada teks mati : di dalam tulisan tidak ada kemampuan merasakan masa lampau dan tidak ada kehangatan suara manusia.

Orang lain memakai tulisan untuk merekam masa lampau, tetapi penemuan ini telah membunuh kemampuan ingatan mereka.

Mereka tidak lagi merasakan masa lampau, sebab tulisan tidak lagi mengandung kehangatan suara manusia.

***

Di Indonesia, proses dialog dengan Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara khas Indonesia. Pada beberapa cara, Al-Quran yang dijadikan sebagai objek ritual, misalnya secara tradisional dengan menjadikan tulisan Al-Quran sebagai azimat atau hal lain yang berbau mistis. Beberapa dukun punya ayat favorit untuk para pelanggan setia mereka. Secara modern, Al-Quran juga digunakan sebagai simbol ritual misalnya pada proses pengambilan sumpah jabatan atau kesaksian di pengadilan.

Masyarakat Indonesia juga memiliki budaya pengajian yang melakukan pelisanan kembali Al-Quran. Umumnya, pelisanan Al-Quran dilakukan sesuai kaidah bacaan Arab yang baik meskipun arti dan makna tulisan ini jarang sekali dimengerti. Keindahan alunan orang mengaji tentunya menjadi aspek tersendiri dalam dialog dengan Al-Quran. Tetapi saya tidak bermaksud membahas dialog jenis yang ini.

Kadang-kadang timbul pertanyaan mengenai bagaimana cara berdialog kembali dengan Al-Quran seperti masa turunnya dahulu. Mengkhatamkan Al-Quran dalam arti melagukan bacaan dari Al-Fatihah hingga ke An-Nas jelas belum merupakan definisi dialog yang tepat untuk saya. Lebih penting dari itu, kita seharusnya melihat bagaimana sejarahnya ketika ayat demi ayat turun? Kemudian, pada latar belakang budaya apa proses penurunan ayat demi ayat ini terjadi? Penelusuran ini membuat kita menjadi tidak memandang Al-Quran sebatas tulisan asing (Arab) yang makblug menjadi hidangan fast food yang siap disantap. Ada proses pengertian dan akulturasi antara ajaran Al-Quran ini dengan realitas kehidupan kita yang tidak selalu sama dengan waktu ayat demi ayat ini diturunkan.

Apalagi kalau nanti kita berkesempatan masuk ke khasanah tafsir Al-Quran yang beraneka ragam, mulai dari yang fundamentalis ala Sayyid Qutb, yang rasionalis ala Ar-Razi, yang tradisionalis ala Ibnu Katsir, atau yang modernis ala Muhammad Abduh. Tidak tertutup kemungkinan juga, kalau kita mau membuat tafsir Al-Quran ala penduduk Jakarta misalnya. Saya pikir, itu sah-sah saja. Tindakan semacam ini moga-moga membuat kita bisa memahami Al-Quran beyond the text dan kembali lagi, memahaminya berdasarkan realitas kehidupan kita yang terus berubah.

Ini misalnya saja lho, tapi saya mau sedikit berandai-andai kalau saja Al-Quran diturunkan pada waktu sedikit lebih lama, mungkin kewajiban perkawinan satu suami hanya dengan satu istri saja (monogami) dan pelarangan perbudakan dapat menjadi bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Memang pada abad ke-7 di dunia Arab, kesetaraan gender dan ras masih merupakan suatu hal yang aneh. Perdagangan budak dilakukan secara umum di pasar-pasar, wanita diperlakukan sebagai aset kebendaan yang sah-sah saja diwariskan atau dipindahtangankan.

Sebelum turunnya Al-Quran, budaya Arab menganggap sebuah kewajaran bagi pria untuk memperistri banyak wanita dan memiliki selir bahkan lebih banyak lagi. Secara final, Al-Quran sendiri berhasil melakukan perubahan sosial ketika itu agar pria memperistri maksimal empat wanita saja, itu pun diembel-embeli dengan prasyarat yang tidak mudah: kalau sang pria merasa adil. Berdasarkan hal ini, saya melihat semangat kesetaraan gender dan ras ini menjadi agenda yang cukup penting dalam Al-Quran, meskipun belum terselesaikan dalam proses keberangsurannya.

Lebih jauh, kalau kita ekstrapolasikan, perubahan sosial yang menjadi misi Al-Quran belumlah selesai, bahkan mungkin tidak akan pernah selesai. Nilai universal yang berada di dalamnya perlu kita pahami dengan baik. Al-Quran sebagai sumber hukum merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah habis. Sebagai implementasi semangat perubahan sosialnya, hukum-hukum jurisprudensi (fiqh) dan implementasi sosial misalnya, perlu selalu kita formulasikan ulang sesuai dengan realitas dan latar belakang budaya yang kita miliki.

Kita bisa lihat sampai saat ini update hukum-hukum ini masih menjadi pe er yang belum terselesaikan di kalangan Islam. Penganiayaan seksual TKW di Arab Saudi tidak dianggap sebagai pemerkosaan karena wanita masih dianggap sebagai aset kebendaan. Harem-harem masih bertebaran di dunia Islam Timur Tengah. Ayat-ayat Al-Quran masih menjadi justifikasi poligami di Indonesia. Wanita tidak bebas berkeliaran di malam hari karena penerapan syariah di beberapa otonomi daerah yang menerapkan ‘syariat Islam.’ Dan masih banyak penerapan sosial lainnya yang malah menghalangi aktivitas yang membebaskan dan mencerahkan.

Kesepakatan ulama di masa lalu sepertinya perlu terus kita kaji untuk mendapatkan semangat perubahan sosial yang diusung oleh Al-Quran. Isu kesetaraan gender saja misalnya, mencakup kajian panjang pada aspek jurisprudensi yang tidak sedikit: hierarki wanita dalam keluarga, pembagian harta warisan, pembebasan aktivitas sosial wanita, kepemimpinan wanita, dan hal lain.

Well, ada yang bilang sikap ini merupakan penafsiran yang kontekstual. Ada juga yang bilang itu kompromi agama dengan realitas. Dan ada orang yang bilang itu bid’ah. Ragam pendapat ini sah-sah saja, asal disampaikan dengan santun. Tapi kemarin ini, terus terang saya sempat ‘ditampar’ oleh pernyataan sinis Sundiata yang lain :

Para Nabi tidak menulis, dan karena itu sabda mereka menjadi hidup. Betapa sia-sia ajaran yang terbungkus dalam buku yang dungu!

(Sundiata : An Epic of Old Mali, D.T. Niane)

28 Desember 2009

Al-Quran : Antara Lisan dan Tulisan (Bagian 1)

Coba bayangkan apa jadinya kalau tulisan tidak pernah diciptakan? Berapa banyak ide yang harus kita jelaskan berulang kali kalau teknologi mesin cetak tidak berhasil ditemukan oleh Gutenberg? Seberapa lama inspirasi dapat bertahan sebelum terdistorsi atau punah? Seberapa cepat kita mengirim kabar kepada orang di belahan dunia lain kalau email, sms, dan Blackberry messenger tidak pernah ditemukan?

Penemuan tulisan berkembang paralel dengan perkembangan aspek budaya manusia lainnya. Tulisan hierogliph ditemukan oleh bangsa Mesir sekitar 3200 SM. Selanjutnya, bangsa Sumeria berhasil mengembangkan huruf cuneiform sekitar 1900 SM. Perkembangan tulisan merupakan perkembangan komunikasi tulisan sehingga mengizinkan populasi manusia melakukan koordinasi antarsesama sehingga dapat melakukan aktivitas sosial yang lebih kompleks.

Penemuan tulisan memiliki dampak signifikan bagi manusia dalam proses penyimpanan ‘keabadian informasi’. Tulisan dapat menyampaikan pesan kepada manusia lain di tempat dan waktu yang jauh melampaui bahkan penulisnya sendiri. Hingga saat ini kita masih dapat menikmati karya sastra yang disusun ribuan tahun yang lalu.

Tradisi tulisan berkembang dengan sukses hingga masyarakat modern saat ini. Di lingkungan pekerjaan, saya sering meminta kolega kantor untuk mengirimkan email dibandingkan dengan menelepon. Dalam ilmu pengetahuan pun kita bertanya, “Darimana literaturnya sehingga ada pendapat seperti itu?” Dalam agama Islam kita juga sering bertanya, “Al-Quran ayat berapa? Hadits riwayat mana?” Sepertinya, tulisan terasa lebih kuat dibandingkan dengan hanya ucapan lisan.

***

Pada sisi yang berbeda, budaya lisan atau non-tekstual juga berkembang pesat di pusat kebudayaan lainnya. Fenomena turunnya Al-Quran di dunia Arab sekitar awal abad ke-7 juga terjadi pada masyarakat Quraisy yang berkebudayaan lisan. Nabi Muhammad adalah seorang ummi yang tidak mengenal sistem penulisan. Hal ini terjadi karena tulisan bukan merupakan hal yang penting di suku-suku Arab. Ketika itu, syair dan puisi secara rutin diceritakan bahkan diperlombakan, tetapi sangat jarang ditulis. Makanya, sejauh ini belum ditemukan karya sastra yang dihasilkan oleh bangsa Arab sebelum masa kenabian Muhammad. Sementara itu, banyak tokoh syair dan puisi terkenal yang mengekspresikan karyanya melalui lisan tercatat dalam sejarah. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat disegani oleh suku Quraisy karena kepiawaiannya dalam berorasi dan membacakan syair.

Tentunya Al-Quran tidak turun secara makblug sempurna dalam bentuk bundelan buku yang kita tahu seperti sekarang. Al-Quran yang terdiri 6236 ayat turun selama dua puluh tiga tahun secara berangsur dalam tradisi lisan yang kuat. Satu demi satu ayat disampaikan kepada sahabat disertai dengan penjelasannya. Kadang ada beberapa pertanyaan sahabat yang tidak dapat dijawab oleh Nabi Muhammad didiamkan beberapa lama untuk kemudian belakangan dijawab oleh Al-Quran. Dari hal ini, kalau boleh kita katakan, manusia juga turut berperan aktif secara dialogis dalam pembentukkan ayat-ayat Al-Quran.

Hukum-hukum dalam Al-Quran juga ditetapkan dalam secara berangsur. Sering kali hukum mengenai suatu hal turun pada ayat dan periode yang berbeda. Misalnya, dalam masyarakat Arab yang menggemari minuman yang memabukkan, hukum mengharamkan Khamr turun secara berangsur sebanyak tiga kali sesuai dengan kebutuhan perubahan sosial yang terjadi ketika ayat-ayat ini diturunkan. Jadi, Al-Quran diturunkan secara berangsur menyesuaikan tradisi lisan yang dialogis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Arab ketika itu.

Pada masyarakat modern yang akrab dengan tradisi tulisan seperti sekarang, ucapan lisan Al-Quran telah dikonversikan menjadi tulisan, yaitu bundelan buku kitab yang kita gunakan sehari-hari. Meskipun prosesnya tidak selalu mulus, proses tekstualisasi Al-Quran dimulai sejak masa Abu Bakar dan telah berjalan sedemikian panjang dan matang.

Proses penyusunaan Al-Quran menjadi bundelan kitab yang sekarang kita lihat sehari-hari bukan merupakan cerita yang sederhana. Ketika Nabi Muhammad wafat, banyak sahabat yang mengumpulkan koleksi suhuf (mushaf) hasil catatan perkataan Muhammad mengenai Al-Quran. Agar tidak tercampur, Muhammad melarang sahabat mencatat perkataannya selain yang berasal dari Al-Quran. Hadits yang merupakan kata-kata Muhammad selain Al-Quran hanya diceritakan secara turun temurun dan baru mulai ditulis setelah lebih dari seratus tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad.

Kembali ke sejarah Al-Quran, beberapa versi mushaf mulai berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad, seperti misalnya pada mushaf Ibnu Abbas, mushaf Ubay bin Ka’ab, mushaf Ibnu Mas’ud, dan mushaf Ali. Masing-masing memiliki urutan dan jumlah surat yang berbeda satu sama lain, dari mulai 108 surat hingga ada yang mencapai 116 surat. Perbedaan ini terjadi mungkin karena berbagai faktor, salah satunya penghitungan dobel terhadap jumlah surat. Sejalan dengan perkembangan daerah kekuasaan Islam pada masa Abu Bakar dan Umar, masing-masing versi mushaf ini dikirimkan ke berbagai penjuru kesultanan Islam yang ketika itu semakin meluas.

Ketika masa pemerintahan Abu Bakar atas inisiatif Umar, proses pengumpulan mushaf ini mulai dilakukan. Ada pendapat yang menyatakan latar belakang pengumpulan mushaf pada masa Abu Bakar ini terjadi karena banyaknya penghafal Al-Quran yang wafat saat perang Yamamah. Ada pula yang berpendapat sebagian korban yang mati ketika perang Yamamah ini rata-rata orang yang baru masuk Islam dan hanya sedikit saja yang merupakan penghafal Al-Quran. Ada pula versi yang menyatakan pengumpulan mushaf ini tidak pernah disetujui oleh Abu Bakar dan merupakan inisiatif Umar secara personal.

Pada masa kekhalifahan Utsman, mushaf Utsmani dinyatakan menjadi mushaf resmi. Susunan surat pada bentuk final Al-Quran hingga saat ini adalah hasil kesepakatan para ahli pada masa Utsman ini, yaitu dengan jumlah surat sebanyak 114 buah, dimulai dengan Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas. Tentu saja wajar kalau ada hal politis pada masa itu yang melatarbelakangi keputusan meresmikan mushaf Utsmani ini sebagai satu-satunya referensi. Dampaknya, berbagai macam mushaf lainnya yang beredar di masyarakat Islam pada masa itu ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Mushaf Utsmani ditulis ulang beberapa kopi dan dikirim ke seluruh Gubernuran Islam pada masa itu. Hal ini dapat dikatakan sebagai usaha penyeragaman teks Al-Quran pertama kalinya.

Mushaf Utsmani ini menggunakan alfabet yang masih sangat sederhana. Penitikan pada huruf Arab belum dikenal sehingga misalnya huruf ba’, ya’, nun masih serupa. Selain itu tanda baca seperti fathah, kasrah, dhammah juga belum dikenal. Karena masyarakat Islam bukan lagi hanya bangsa Arab saja yang bisa berbahasa Arab (Al-Quran), melainkan ada bangsa Persia, Mesir, dan lainnya, mulai terjadi keragaman bacaan karena ketidakmengertian bahasa Arab ini.

Pada abad ke-9, Dinasti Abbasyiah mulai menyempurnakan huruf alfabet Arab dalam rangka penyeragaman kembali cara membaca Al-Quran. Ketika itu, ragam cara membaca Al-Quran itu mulai dikurangi dengan mulai diperkenalkannya sistem titik huruf dan tanda baca baru pada huruf Arab. Puncaknya, Ibnu Mujtahid, cendikiawan pada masa itu memilih tujuh ragam bacaan dari begitu banyak versi bacaan Al -Quran ketika itu. Kejadian ini dapat dikatakan sebagai usaha penyeragaman teks Al-Quran yang kedua.

Menjelang abad ke-20, hanya tiga dari tujuh versi bacaan Al-Quran yang tersisa, yaitu versi Nafi, versi Abu Amr, dan versi Asim. Sekitar tahun 1924, Mesir menjadi negara pertama yang melakukan percetakan Al-Quran dengan menggunakan mesin cetak otomatis. Al-Quran ragam bacaan Asim yang dipilih waktu itu menjadi standar cetak menjadi paling populer di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Terlebih lagi, Arab Saudi setelah itu menyebarkan jutaan cetakan Al-Quran ini sebagai program hibah ke berbagai negara di seluruh dunia.

Kesejarahan Al-Quran inilah yang membuat ucapan lisan Al-Quran yang awalnya memiliki variasi yang sangat tinggi dapat berubah menjadi bundelan teks yang seragam dan dapat dikatakan final. Setelah penyeragaman susunan dan jumlah ayat Al-Quran, penambahan titik huruf-tanda baca huruf Arab, percetakan modern Al-Quran yang dapat menggandakan banyak kali dalam waktu yang singkat menjadi usaha penyeragaman terkini dan mungkin paling sukses hingga saat ini.

Nah, kalau begitu bagaimana kira-kira caranya menyikapi Al Quran setelah proses panjang konversi tradisi lisan Al-Quran menjadi bundelan Al-Quran pada masa kini? Silakan tunggu tulisan berikutnya.

(bersambung)

11 Juni 2008

Mempelajari dan Mempengaruhi Dunia

Meskipun begitu, di dunia yang serba teratur, segala sesuatu sudah diatur sesuai ukurannya. Coba perhatikan ubur-ubur di seluruh dunia yang berdenyut pada waktu yang sama seolah ada dirijen yang mengomandoi gerakan mereka. Atau perhatikan juga gen-gen dalam kromosom yang merupakan cetak biru yang konsisten seluruh makhluk hidup di bumi ini. Susunannya gen relatif tidak berubah dalam satu spesies. Manusia dan kera hanya berbeda tiga persen saja dalam susunan gennya, bisa kita lihat jauhnya perbedaan antara kita dan kera.

Sesuatu yang terlihat acak pun ternyata dapat dilihat keteraturannya. Teori Chaos mengatakan bahwa pada sesuatu yang non-linear dan dinamis pada jangka panjang pun ternyata determinisik, alias dapat ditentukan. Salah satu fenomena chaos digambarkan sebuah pemikiran bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil dapat menghasilkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian.

Perkembangan pemahaman manusia terhadap alam semesta semakin membuktikan bahwa sejak alam semesta dimulai semua dijalankan dengan aturan yang konsisten. Sejauh manusia memahami, Yang Maha Konsisten tidak pernah mengubah hukum aturan alam semesta ini. Dan dengan pemahaman manusia tentang dunia yang selalu berkembang inilah, pengaruh manusia pada bumi ini juga semakin besar.

Pada awal tahun 1800an, seorang pendeta Inggris bernama Robert Malthus berkata bahwa pertumbuhan populasi manusia berkembang menurut deret ukur dan pertumbuhan sumber daya makanan berkembang menurut deret hitung. Menurut teori ini, ujung-ujungnya manusia akan kekurangan makanan karena populasi akan lebih besar dari ketersedian makanan. Sekarang, teori ini sedang terpatahkan, populasi manusia sudah dua kali lipat, ketersediaan makanan malah meningkat hingga tiga kali lipat. Modifikasi pertanian yang salah satunya berasal dari modifikasi lahan adalah salah satu contoh bahwa manusia dengan pemahamannya semakin memiliki kemampuan mempengaruhi bumi.

Pada tahun 1965, seorang Amerika bernama Gordon Moore berpendapat bahwa setiap tahun, jumlah transistor dalam sebuah chip komputer berkembang dua kali lipat setiap dua tahun, dengan kata lain secara eksponensial. Dengan hal ini, kecepatan komputasi tentunya semakin meningkat pesat. Sampai sekarang, industri komputer masih mengikuti hukum Moore dengan beragam penemuan baru, misalnya saja di bidang nanoteknologi. Awal tahun 2000-an, orang berkata bahwa informasi yang terkandung pada koran New York Times selama seminggu lebih banyak daripada informasi yang diketahui seseorang selama seumur hidupnya pada abad 18. Ada lagi yang memprediksi bahwa pada tahun 2049, komputer 1000 dolar akan melebihi kemampuan komputasi seluruh spesies manusia dari dulu hingga sekarang. Tebakan saya sepertinya fenomena ini akan lebih terjadi cepat dan semakin meningkatkan pengaruh manusia pada dunia.

Kembali lagi, semakin manusia paham, ternyata Yang Maha Konsisten tidak pernah mengubah hukum aturan. Dari sinilah kita bisa mempelajari dan mempengaruhi dunia. Manusia yang disebut-sebut sebagai perwakilan Tuhan di dunia ini tugasnya memang mempengaruhi dunia. Bagaimanapun hasilnya, mau tidak mau-suka tidak suka kalau mengaku manusia pasti harus selalu mempengaruhi dunia.

Masalah baik buruk pengaruhnya, disinilah manusia diizinkan memilih pengaruh seperti apa yang ingin diberikan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Malaikat dan Iblis adalah makhluk yang deterministik-pasti, sedangkan manusia adalah makhluk kemungkinan. Dikotomi baik buruk sepanjang sejarah manusia pun dinamis, selalu berubah setiap waktu sesuai kesepakatan masyarakat pada saat itu di tempat itu. Rasanya dengan begini, kita bisa memanusiakan kemanusiaan kita, dan moga-moga menjadi lebih ‘plong’ menyikapi dunia.

Toh, apapun yang dilakukan, tidak ada suatu kejadian apapun di bumi ini termasuk pada diri kita yang luput dari aturan Tuhan. Jadi, tidak perlu berduka cita terhadap apa yang tidak kita dapat, dan tidak perlu pula terlalu bersuka ria terhadap apa yang kita dapat. Katanya kan Tuhan tidak senang pada orang yang membanggakan diri? Yah, ini kan cuma tuntutan skenario saja.