Pencerahan datang tanpa ada pemisahan antara pencerahan sains, spiritual, atau bisnis, dan seterusnya. Pencerahan adalah pencerahan. Ia membuka cakrawala pandang sehingga kita bisa melihat jauh, lepas dari pikiran sempit yang membatasi.

Sebelum ini, saya merasa nyaman dengan kesederhanaan pelajaran sains kimia dan fisika yang diberikan di bangku sekolah dan kuliah. Sains dipelajari secara sederhana tanpa pemahaman sejarah yang melatarbelakangi semua penemuan itu.

Kenyamanan saya terusik melihat bagaimana latar belakang sejarah penemuan bidang fisika dan kimia dalam seratus tahun belakangan ini. Herannya, saya jadi malah lebih menghargai sains dan para saintis yang memperjuangkannya. Lepas dari kerusakan yang terjadi karena sains, sangat banyak perubahan umat manusia pada abad lalu berasal dari berbagai penemuan penting sains!

***

Beberapa minggu kemarin, saya membaca buku berjudul The Disapearing Spoon. Buku sains populer karya Sam Keane ini menceritakan tentang sejarah sains kimia dan fisika elemen. The Disapearing Spoon banyak mengungkap kisah sejarah belakang layar berbagai penemuan besar di kedua bidang ini.

Sejarah sains kimia fisika unsur yang diceritakan banyak terjadi pada awal abad ke-20. Pada era ini, sains tentang atom berkembang cepat dan relatif longgar. Fondasi sains kimia-fisika ketika itu dalam proses pembangunan. Aturan sains masih belum terbentuk sempurna. Semua orang memiliki kesempatan untuk memuaskan dahaga keingintahuannya dalam sains tanpa tata krama akademis yang ketat seperti sekarang.

Pemisahan cabang ilmu kimia dan fisika mulai terbentuk pada akhir abad ke-19. Penelitian tentang Uranium oleh pasangan suami istri Pierre dan Marie Curie menyibak misteri sains: bahwa sifat kimia dari suatu elemen ternyata terpisah dari sifat fisikanya. Uranium yang telah dimurnikan ternyata memiliki tingkat radioaktivitas yang sama dengan uranium dalam bentuk yang ada di alam. Ikatan elektron antara uranium dan atom lainnya (kimia) ternyata tidak mempengaruhi radioaktivitas (fisika) inti atom uranium tersebut.

Pada era ini, berbagai eksprerimen dilakukan dengan resiko tinggi. Pierre dan Marie Curie melakukan percobaan dengan bahan radioaktif di laboratorium tanpa perlindungan yang cukup. Marie Curie sendiri akhirnya menjadi korban akibat penelitian radioaktif yang dilakukannya. Ia meninggal karena aplastic anemia akibat dosis radioaktif yang didapatkannya selama penelitian.

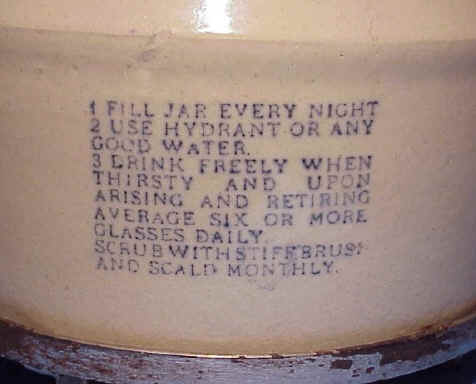

Yang lebih menarik, hasil penelitian radioaktivitas Marie Curie juga sempat menjadi produk Revigator yang laku ribuan unit. Revigator berbentuk mirip dispenser air minum yang didalamnya mengandung bahan radioaktif. Pada tahun 1920-30an, orang meminum air radioaktif yang berasal dari alat ini sebagai health tonik!

Air dimasukkan ke dalam alat Revigator selama satu malam dan teradiasi oleh Uranium dan Radium. Lalu, air ini dapat dikonsumsi esok harinya. Konon, air teradiasi ini dapat menyembukan penyakit, termasuk arthritis, kentut berlebihan, dan pikun. Bahkan sains pun juga dapat menghasilkan pseudosains..

***

Buku The Disapearing Spoon juga menggambarkan bahwa fakta sejarah yang terungkap akan menghilangkan mitos berlebihan dan cenderung heroik. Penelitian ideal dengan niat yang tulus mungkin hanya ada dalam kisah. Sementara manusia tetaplah makhluk ekonomi: merespon terhadap insentif. Kisah yang kita kenal saat ini kebanyakan merupakan dogma saja, yaitu penyederhanaan dari ilmu yang lebih kompleks. Penggalian ilmu sejarah sains ternyata lebih menarik.

Penemuan besar sains tidak bebas nilai dan tidak lepas dari konteks jamannya. Penemuan para saintis ini memiliki motif ekonomi, politik, dan ketenaran. Tidak jarang, usaha penemuan ini diwarnai oleh manipulasi bahkan peperangan. Perkembangan sains sesungguhnya terjadi di antara selipan-selipan ideologi, politik, ekonomi, bahkan perang pada masa itu.

Dalam penemuan berbagai elemen/atom di abad-20, kompetisi muncul didominasi oleh berbagai negara yang sedang terlibat perang. Motif politik dan ekonomi sangat kental dalam perkembangan penelitian kimia dan fisika.

Penemuan Molibdenum dan Tungsten bersumber dari sejarah Perang Dunia I dan II. Keduanya digunakan dalam campuran baja yang lebih baik untuk membangun persenjataan Jerman.

Pada PD I, Jerman menggunakan logam Molibdenum sebagai campuran baja yang membuatnya lebih kuat. Karena pasokan Molibdenum diperketat, pada PD II Jerman menggunakan logam Tungsten untuk campuran baja. Penemuan sains menentukan keunggulan persenjataan Jerman. Big Bertha (Howitzer) yang mengandung Molibdenum menghancurkan kota Paris dengan keunggulan metalurginya ini.

Rahasianya adalah bahwa Molibdenum (Mo) dan Tungsten (W) memiliki titik leleh ribuan derajat di atas atom besi (Fe). Atom Molibdenum dan Tungsten memiliki ukuran yang lebih besar dan elektron yang lebih banyak dibandingkan dengan atom besi. Kedua faktor ini menyebabkan elektron kedua atom ini sulit tereksitasi dan mampu menyerap banyak panas. Hal inilah yang membuat keduanya tepat untuk dijadikan campuran baja untuk persenjataan perang.

Menariknya, hasil penemuan sains ini kemudian dapat menjadi bebas nilai. Ia diaplikasikan bagi umat manusia demi berbagai tujuan: baik atau buruk, menolong umat manusia atau malah menghancurkan. Keunggulan sains untuk dapat ditiru kembali oleh siapa saja dan mudah dimodifikasi untuk tujuan apa saja dan oleh apa saja. Manusia sebagai pelakulah yang kemudian bertanggung jawab untuk penggunaan selanjutnya.

Tambang Bartlett Mountain, Colorado, Amerika Serikat adalah penghasil utama elemen Molibdenum pada masa PD I. Pada tahun 1918, Amerika Serikat buru-buru menghentikan pasokan Molibdenum setelah mengetahui Jerman membuat persenjataan dengan Molibdenum yang ditambang dari negaranya. Kelebihan hasil tambang Molibdenum ini kemudian digunakan Henry Ford untuk bahan baku produksi mesin mobil model-T.

Saat ini, Molibdenum dan Tungsten digunakan luas untuk campuran logam lainnya. Kemampuan Molibdenum untuk bertahan pada suhu yang ekstrim membuatnya berguna untuk aplikasi pembuatan bagian pesawat terbang, industri motor dan filamen. Tungsten digunakan sebagai bahan pembuat Tungsten Carbide (TC), sebuah materi yang tiga kali lebih keras dibandingkan baja biasa. TC ini digunakan secara luas untuk bahan bor, mesin industri untuk memotong baja, bahkan juga untuk militer sebagai amunisi penembus perisai baja.

![]()

Penemuan sains juga menjadi pengungkit raksasa dalam perubahan umat manusia. Ia merevolusi semua aspek kehidupan manusia. Dalam 10 ribu tahun belakangan, manusia memang mengalami percepatan evolusi yang luar biasa. Akan tetapi, dalam 100 tahun belakangan inilah, percepatan ini harus dikatakan sebagai REVOLUSI: perubahannya sangat cepat dan liar.

Penggunaan teknologi nuklir untuk perang pada awalnya sangat merusak. Beberapa peneliti dari masing-masing negara yang berpartisipasi dalam Perang Dunia II ikut berlomba dalam penelitian pengunaan nuklir untuk senjata. Amerika Serikatlah yang pertama menggunakan nuklir sebagai senjata (dan semoga yang terakhir). Tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki menjadi korban sejarah senjata nuklir. Hingga saat ini, diperkirakan telah ada dua ribu test senjata nuklir yang telah dilakukan oleh berbagai negara yang memilikinya.

Sisi baiknya, aplikasi nuklir untuk persenjataan ini kemudian dapat berkembang menjadi alternatif sumber energi baru yang ramah lingkungan. Terlepas dari kontroversinya, energi nuklir adalah salah satu sumber energi utama di masa depan. Sampai sebelum kehebohan reaktor Fukushima belakangan ini, Jepang menggunakan nuklir hingga 29% dari total kebutuhan energi listrik. Perancis bahkan menggunakan nuklir sebagai sumber energi listrik dengan rasio tertinggi, yaitu sekitar 75%.

***

Perkembangan sains dan teknologi terjadi dengan sangat pesat, bahkan liar. Kita sulit memprediksi apa yang akan datang selanjutnya. Era awal abad ke-20 adalah masa perkembangan eksponensial sains kimia dan fisika elemen. Saat ini, awal abad ke-21, bidang penelitian baru di area rekayasa genetika, neurosains, dan fisika kuantum adalah gilirannya.

Seratus tahun lagi mungkin ada buku mirip dengan The Disapearing Spoon ini. Mungkin generasi selanjutnya yang pada gilirannya akan menertawakan kekonyolan sejarah sains abad ke-21, waktu kita hidup saat ini.

Atau jangan-jangan kita masih tetap hidup seratus tahun lagi? :)

Siapa yang belum menonton film “Sang Pencerah” karya Hanung Bramantyo? Film ini menggambarkan sebuah versi kehidupan KH. Ahmad Dahlan, sang pendiri organisasi Muhamadiyyah. Bagi yang belum, sila menyempatkan diri pergi ke bioskop untuk menonton sebelum film ini habis. Perkiraan saya, film ini akan usai tayang di layar lebar dalam satu dua minggu dan mulai dipasarkan lewat media DVD atau VCD.

Siapa yang belum menonton film “Sang Pencerah” karya Hanung Bramantyo? Film ini menggambarkan sebuah versi kehidupan KH. Ahmad Dahlan, sang pendiri organisasi Muhamadiyyah. Bagi yang belum, sila menyempatkan diri pergi ke bioskop untuk menonton sebelum film ini habis. Perkiraan saya, film ini akan usai tayang di layar lebar dalam satu dua minggu dan mulai dipasarkan lewat media DVD atau VCD.